古い日本画に習う

古画に習う

|

日本画を習得する場合、昔は古画を模写したり、手本を見て描いたり、その形や線の習得をし、色の使い方などを会得し、自分の絵を作ってゆく方法をとったようです。 僕もほとんどそれに似たようなやり方をしていました。絵の教室といっても、千葉県市原から北鎌倉まで電車で約2時間、ついた時にはへとへとでした。 当然、眠い時もありました。当時は現在みたいに週休2日なんてない時代、有給なんてほとんど捨てるのが当たり前の世の中でした。そう状況の中でいかに腕を磨ていくか考えるしかありませんでした。 古い美術品を模写する価値古い歴史を学ぶことにより、新しいものばかり追いかけることなく、質の高い美術品を制作できると思います。古い美術品は何百年にもわたって多くの人に愛され、大事に扱われた作品だからです。何百年もの間に、たくさんの絵や作品が描かれましたが、ほとんどは失われたり捨てられたりしたでしょう。しかし、それらの中で残った作品や品々は特別なものであり、それだけの価値があると言えます。 古い美術品からのメッセージその時に出会ったのが、岡田茂吉の論文でした、彼は若いころ日本画を学び岡倉天心先生にも指導をいただいたそうです。彼の論文の中に、古い絵画光琳とか酒井抱一、等々その人の絵を模写することによって、描いた人の魂が宿っているので、その宿っている絵を模写することによって自分の魂に宿りひとりでに変化していくことを言っていました。 僕は先ず、水墨画から初めました。日本画を学ぶなら当然水墨画からはじめた方が、理解しやすいと思ったからです。 当然、本物の見本は手に入りません。なので、僕は日本画の写真集を見本にしました。机上に写真の見本を左に置き写真を見ながら、右側に紙や色紙を置き描いていました。写真でもそれなりに効果があると思います。 これから日本画を描いてみたい、油絵から日本画を学んでみたい、という人は是非やってみてください。真剣に昔の人が描いた絵に向かって、実際に、筆を取って見本どうり線を引くのです、跳ねるとこは跳ねて、薄墨のところは薄墨で描いていきます。間違えてもよいのです。僕も上手く行かないことがありました。特に観音様の顔の輪郭とか難しいです。 そうするとなんとなく、筆の方から何か入り込んでくるのが感じるのです、不思議な感覚がしました。これは僕だけかもしれませんが、人によりけりだと思います。 スケッチの話からだいぶ外れたようですが、水墨画、日本画で使われている空間、余白ですね。それがつかめると思うのですね。 以前、油絵を描いていた方で、油絵から日本画を目指したいていう方がいました。その日本画の絵を始めて拝見したのですが、僕から見て日本画というには?ほど遠いように見受けられて、言葉に困ったことがありました。その方はその絵の道で、パトロンが付いて、とてもラッキーだなと、うらやましく思ったしだいです。 ただ、模写ばかりやっていれば、万全ということではありません。半年かぐらいの方がいいのかな?その後は通常にスケッチをして絵を描いていった方が良いです。自分の絵に戻るのにはちょっと時間がかかると思います。 その他、小説の本でも、映画、音楽、それを見たり聞いたりしているだけで、制作した人の琴線に触れると言われています。映画でしたら主人公になった感覚を覚えるでしょう。顔形は変わらないのですが、心が変わってしまうのです。なので、創作した人の心を自分の中に入れてみてはいかがでしょうか。 |

|

スケッチ

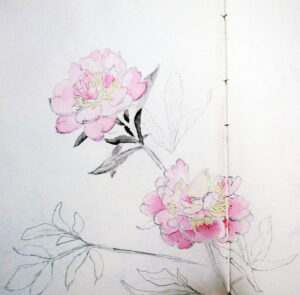

まず、お好きな花を選んで、根気よく描き続けることが大切です。同じ花を何度も描いてみてください。絵画において、同じ対象物を長期間追いかけることができる人と、さまざまな対象を描きたいと思って次々に変える人とがいます。自分に合った方法で描いてみましょう。

絵がうまくいかず悩んだときは、スケッチに戻ることをおすすめします。成長を続けたい人は、スケッチを通じて新しい見方や表現方法を探し続けることが重要です。スケッチには制約が少なく、自由な発想ができるため、絵画のスキルを向上させる上で役立ちます。

絵画に取り組むときには、自分自身が成長し続けるための方法を見つけることが重要です。自分に合ったスタイルやアプローチを探求しながら、絵を描き続けましょう。